ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ПОЛЯ И МАШИН К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

https://belagromech.by/bez-rubriki/obshhie-trebovanija-podgotovki-polja-i-mashin-k-vesennemu-sevu/

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

https://belagromech.by/bez-rubriki/vnesenie-udobrenij/

ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

https://belagromech.by/bez-rubriki/predposevnaja-podgotovka-pochvy/

ПОСЕВ

https://belagromech.by/bez-rubriki/posev/

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ ПОЛЯ И МАШИН К ВЕСЕННЕМУ

СЕВУ

Главной задачей при проведении весенних полевых работ является создание наиболее благоприятных условий для роста и развития растений, которые характеризуются следующим:

– наличием у почвы эффективной капиллярной системы, обеспечивающей хорошее перемещение влаги из более глубоких слоев в верхние;

– хорошей структурой почвы, выравненностью её поверхности и дна обработки;

– оптимальной плотностью корнеобитаемого слоя почвы;

– отсутствием плужной подошвы и переуплотненных подпахотных слоев почвы;

– отсутствием сорняков в посевном слое;

– качественной заделкой минеральных и органических удобрений;

– равномерным распределением семян.

Почва к посеву зерновых, зернобобовых, свеклы, льна, трав и других мелкосемянных культур должна быть подготовлена так, чтобы семена были внесены на водоносный капиллярный слой и покрыты слоем комковатой рыхлой почвы. В этом случае к семенам будут беспрепятственно поступать почвенная влага, тепло и кислород, необходимые для прорастания семян и развития корневой системы растений. На структурных почвах подготовка семянного ложа считается идеальной, когда зябь хорошо подготовлена, заправлена удобрениями и выровнена с осени, а весной обработка почвы проводится только на глубину заделки семян.

Структура почвы должна быть мелкокомковатой, с преобладанием комков размером от 1 до 10 мм, а не менее 80 % от всего их объема должно быть размером до 25 мм. Наличие комков размером более 5 см не допускается.

Поверхность поля должна быть выровненной, высота гребней при посеве средне- и крупносеменных культур не должна превышать 3 см, а мелкосеменных и свеклы – 2 см.

Качество внесения удобрений, подготовки почвы и посева определяется соответствием основных показателей работы машин, выполняющих данные операции, заданным агротехническим требованиям, что достигается их правильной технологической настройкой и регулировкой. Прежде всего, каждая машина должна быть комплектной, исправной и иметь правильную расстановку рабочих органов. Регулировки и технологические настройки механизаторы должны проводить сначала на ровных площадках машинного двора в соответствии с руководствами по эксплуатации машин, а затем окончательно совместно с агрономами при первых проходах агрегатов в поле.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Для туковых центробежных разбрасывателей неравномерность внесения не должна превышать 25, для штанговых – 7 %. Отклонение от заданной дозы внесения удобрений не должно превышать 10 %. Для нормальной работы дозирующих высевающих аппаратов влажность удобрений должна быть не выше: гранулированных – 1…5 %, порошкообразных – 5…15 % в зависимости от вида удобрений. Время между внесением и заделкой удобрений не должно превышать 12 ч.

Органические удобрения следует вносить равномерно по всей площади. Неравномерность внесения по полю навоза не должна превышать 30 %. Отклонение от заданной нормы внесения не должно превышать 5 %. Органические удобрения должны быть заделаны в почву. Разрыв между распределением навоза по полю и его заделкой не должен превышать 12 ч. В удобрении не должно быть посторонних включений.

Для внесения твердых минеральных удобрений используют машины МШВУ-18, РУ-3000, РУ-1600, МТТ-4У, МТТ-4Ш, СУ-12, МХС-10.

Для внесения пылевидных видов удобрений применяют машины МХС-10 и др. Для внесения жидких минеральных удобрений используют машины АПЖ-12 и др.

Для внесения твердых органических удобрений используют машины МТТ-9, МТТ-7, МТТ-4, МТТ-4У, ПРТ-7, ПРТ-11; жидких – РЖТ-4М, МЖТ-6, МЖТ-8, МЖТ-11, АВП-2,2; полужидких – ПСТ-6, ПСТ-9.

Машина МШВУ-18 (рисунок 1) предназначена для транспортирования и высокоточного внесения простых и смешанных минеральных удобрений. Агрегатируется с тракторами класса 3,0 («Беларус-2022», «Беларус-2023»).

Рисунок 1 – Машина штанговая для внесения минеральных удобрений МШВУ-18

По таблице настройки машины на заданную дозу внесения удобрений определить частоту вращения вала привода катушек дозаторов и скорость движения агрегата в зависимости от вида удобрений.

Для видов удобрений, не приведенных в настроечной таблице, объемная масса которых может отличаться от типа, относящихся к данному виду продукции, необходимо провести дополнительные работы по определению регулировочных настроек.

Порядок проведения регулировочных настроек:

– выбрать удобрение, провести загрузку его в бункер машины;

– перевести тумблер «работа/заполнение» пульта управления в положение «работа» и, не начиная движение произвести отбор удобрений, высевающихся катушками дозаторов в чистые емкости (ведра, лотки и т.д.) в течение 15 с в трех точках у каждой штанги (в начале, середине и конце штанги);

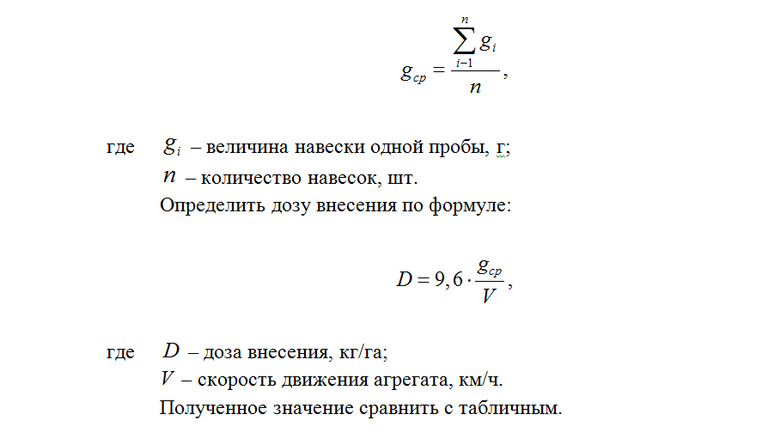

– взвесить пробы с точностью до 1 г, определить среднюю величину:

В случае несоответствия значений с табличными произвести корректировку частоты вращения вала привода катушек

дозаторов. При меньшем значении дозы по сравнению с необходимой следует увеличить частоту вращения, при большем – уменьшить.

После окончания работы бункер, донный конвейер, штанги очистить от остатков удобрений. Промыть водой и обдуть сжатым воздухом.

При настройке рассеивателя минеральных удобрений РУ-3000 (1600) (рисунок 2) надо помнить, что подающее устройство (дозирующие заслонки) и разбрасывающие диски являются главными рабочими органами рассеивателя. Этими рабочими органами производят настройку машины на норму высева удобрений, рабочую ширину, равномерность распределения удобрений.

Рисунок 2 – Рассеиватель удобрений РУ-3000

На каждом диске находятся по две одинаковые лопатки. Каждую лопатку можно устанавливать под различными углами

(позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6) и также по длине (позиции А, В, С, D, Е).

На каждом диске (левом и правом) одна из лопаток должна быть установлена (например, для

варианта Е4 – С2) в позицию Е4 (направляющая – в позицию 4, а лопатка – в позицию Е), а другая лопатка – в позицию

С2 (направляющая – в позицию 2, а лопатка – в позицию С).

Установка производится с помощью специального ключа.

Ключ устанавливается в отверстие фиксатора, и, преодолевая усилие пружины, фиксатор выводится из позиционных отверстий направляющей лопатки.

Направляющую и лопатку устанавливают в требуемые позиции, и фиксатор должен полностью войти в позиционные отверстия направляющей и лопатки.

Высота навески рассеивателя РУ-1600 (от верхней кромки лотка- уловителя до поверхности почвы или растений) должна составлять 400 мм, а для РУ-3000 – 790 мм.

Выполнив необходимые установки, проверяют фактическую дозу внесения и качество поперечного распределения вносимых удобрений. Для этого выбирают горизонтальный участок поля длиной 60…70 м и шириной, равной трехкратной ширине рассеивания. Отмечают осевые линии каждого прохода. Полосы движения агрегата не должны иметь ямок и холмиков. На средней осевой линии и на расстоянии половины рассева справа и слева от осевой линии устанавливают по три лотка- уловителя на расстоянии 1 м друг за другом. Проехав все три полосы взвешивают содержимое каждого лотка с пометкой (слева по ходу центр колеи, справа по ходу) и определяют неравномерность поперечного распределения высеваемых удобрений. Если масса удобрений, собранных в лотках по центру колеи, справа и слева по ходу агрегата одинаковая или отклонение не превышает ± 10 %, то установки сделаны правильно.

Если распределение удобрений несимметричное, то необходимо проверить установку дозирующей заслонки и крыльчаток метателей и провести повторную проверку.

Если масса собранных удобрений в лотках справа и слева больше, чем в лотках, установленных по центру колеи, то направляющую крыльчатку, указанную в таблице второй, необходимо установить в более низкое положение С (в сторону меньших цифр), а если меньше, то в более высокое положение (в сторону больших цифр). Если этого окажется недостаточно, то увеличивают длину лопасти на этой направляющей.

При подготовке машины МХС-10 (рисунок 3) в зависимости от заданной дозы внесения пылевидных химмелиорантов по таблице настройки машины (таблице 1) определить высоту подъема заслонки дозирующего механизма, скорость движения и положение лимба регулятора расхода гидропанели.

Поворотом рычага заслонки установить высоту открытия заслонки дозирующего устройства, контролируя её по линейке. Зафиксировать маховиком. Установить лимб на гидропанели в положение 9,5. Проверить соответствие величины выгрузного окна заданной подаче мелиоранта можно путем сбора его на брезент в течение 60 с последовательно или одновременно через каждое выгрузное окно дозирующего механизма.

Рисунок 3 – Машина самоходная МХС-10 для внесения пылевидных химмелиорантов

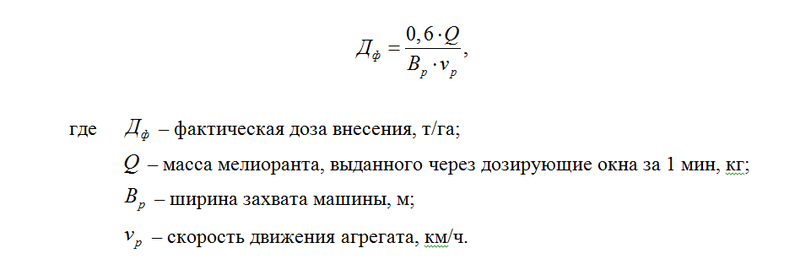

Таблица 1 – Настройка машины на требуемую дозу внесения пылевидных химмелиорантов

|

Доза внесения, т/га |

Скорость движения, км/ч |

Высота подъема заслонки дозирующего механизма, мм |

Положение ручки регулятора расхода на гидропанели |

|

2 |

12 |

85 |

9,5 |

|

2,5 |

10 |

||

|

4 |

6 |

||

|

2,9 |

12 |

120 |

|

|

3,5 |

10 |

||

|

5,8 |

6 |

||

|

3,3 |

12 |

140 |

|

|

4 |

10 |

||

|

6,7 |

6 |

||

|

3,7 |

12 |

155 |

|

|

4,5 |

10 |

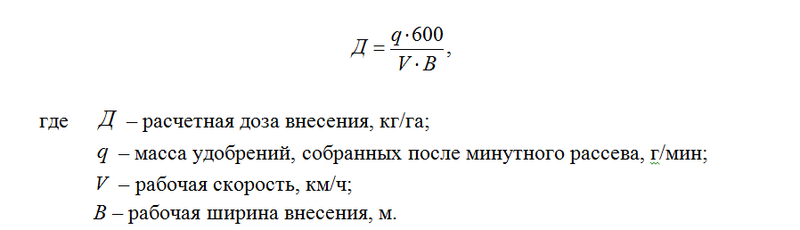

Собранные мелиоранты взвешивают. Фактическая доза внесения рассчитывается по следующей формуле:

Проба отбирается на стоящей на месте

машине с работающим двигателем и включенным приводом рабочих органов машины.

Штанги находятся в транспортном положении.

Полученную фактическую дозу внесения

мелиоранта следует сравнить с таблицей 2 и при необходимости провести корректировку высоты открытия дозирующих окон.

Таблица 2 – Настройка

высевных отверстий штанговых рабочих органов

|

№ отверстия |

1 |

2…5 |

6…9 |

10 |

11 |

12…14 |

15 |

16 |

17…22 |

23 |

24 |

|

Направления движения мелиоранта |

|||||||||||

|

Длина, мм |

10 |

20 |

30 |

35 |

40 |

45 |

50 |

55 |

70 |

||

Корректировка высоты дозирующих окон при отклонении фактически установленной дозы от табличной производится по следующей формуле:

Подготовка машины МТТ-4У (рисунок 4) к работе включает внешний осмотр, проверку крепления и технического состояния всех составных частей. Обращают особое внимание на крепление ходовой системы, сцепной петли, редуктора, трансмиссии и разбрасывающих рабочих органов. Ослабленные крепления необходимо подтянуть.

Проверяют регулировку подшипников колес и давление в шинах, доводят его до 0,32 МПа. Проверяют исправность электрооборудования. Подсоединяют шланг тормозной магистрали к пневмосистеме тормозов трактора. Устанавливают на место рукава высокого давления и соединяют гидросистему машины с гидросистемой трактора. Проверяют наличие смазки в редукторе трансмиссии и ступицах колес, проводят смазку машины согласно карте смазки.

Проверяют натяжение цепей транспортера и при необходимости регулируют при помощи натяжных болтов.

Рисунок 4 – Машина МТТ-4У

Соединяют сцепную петлю машины с вилкой навески трактора, закрепляют страховочные стропы. Соединяют ВОМ трактора с ВОМ машины так, чтобы карданные вилки на шлицевом валу находились в одной плоскости. Устанавливают предохранительные кожухи карданного вала.

Проверяют работу гидропривода механизма управления дозирующими заслонками. Устанавливают упор секторной шкалы на деление «10» и при помощи гидропривода перемещают рычаг до упора. При этом дозирующие отверстия должны полностью совпадать. При необходимости производят регулировку талрепами тяг.

Выполняют обкатку всех механизмов на холостом ходу в течение 10 мин.

Устанавливают с помощью регулятора расхода скорость движения транспортера, достаточную для обеспечения требуемой подачи удобрений в бункер разбрасывателя.

Проверяют и при необходимости регулируют предохранительный клапан регулятора расхода на давление 15 МПа. Устанавливают

машину на заданную норму внесения удобрений путем изменения величины выпускных окон с помощью гидроцилиндра или вручную, используя данные таблицы 3.

Регулируют машину на равномерность высева удобрений установкой тяг регулировочных заслонок на одноименные отверстия. При симметричном положении сектора рассева обеспечивается равномерное распределение удобрений по ширине захвата машины.

Таблица 3 – Ориентировочные дозы высева удобрения машиной МТТ-4У

|

Наименование рассеваемого материала |

Рабочая ширина рассева, i |

Положение регулировочных заслонок |

№ деления по шкале |

Скорость, км/ч |

|||||||

|

5 |

6,73 |

7,97 |

8,93 |

10,54 |

11,47 |

13,58 |

15,18 |

||||

|

Супер- фосфат |

|

|

4 |

27 |

22 |

18 |

16 |

14 |

13 |

11 |

10 |

|

|

|

5 |

105 |

85 |

80 |

70 |

75 |

60 |

46 |

40 |

|

|

|

|

6 |

225 |

185 |

165 |

130 |

120 |

110 |

90 |

80 |

|

|

24 |

-3 |

7 |

340 |

275 |

230 |

200 |

180 |

160 |

140 |

120 |

|

|

|

|

8 |

460 |

370 |

315 |

270 |

240 |

220 |

185 |

165 |

|

|

|

|

9 |

580 |

470 |

400 |

340 |

300 |

275 |

235 |

210 |

|

|

|

|

10 |

690 |

500 |

480 |

410 |

360 |

330 |

280 |

250 |

|

|

Аммиачная селитра |

|

|

4 |

38 |

29 |

25 |

21 |

19 |

18 |

17 |

16 |

|

|

|

5 |

140 |

10 |

100 |

80 |

70 |

65 |

55 |

50 |

|

|

|

|

6 |

280 |

230 |

200 |

165 |

145 |

135 |

115 |

105 |

|

|

20 |

2 |

7 |

430 |

350 |

300 |

255 |

225 |

205 |

175 |

155 |

|

|

|

|

8 |

580 |

470 |

440 |

340 |

300 |

275 |

236 |

210 |

|

|

|

|

9 |

750 |

690 |

500 |

430 |

380 |

350 |

200 |

220 |

|

|

|

|

10 |

880 |

20 |

600 |

520 |

450 |

420 |

360 |

320 |

|

|

Калий хлористый |

|

|

4 |

85 |

54 |

45 |

38 |

34 |

31 |

27 |

24 |

|

|

|

5 |

240 |

195 |

165 |

140 |

126 |

116 |

100 |

86 |

|

|

|

|

6 |

500 |

400 |

320 |

290 |

260 |

240 |

200 |

160 |

|

|

10 |

-5 |

7 |

770 |

640 |

590 |

450 |

400 |

370 |

310 |

280 |

|

|

|

|

8 |

1040 |

840 |

720 |

610 |

540 |

500 |

420 |

380 |

|

|

|

|

9 |

1300 |

1070 |

900 |

770 |

680 |

620 |

530 |

470 |

|

|

|

|

10 |

1580 |

1290 |

1090 |

940 |

820 |

750 |

840 |

670 |

|

Так как имеющееся удобрение может не соответствовать стандартам по влажности, то до выезда в поле проверяют фактический высев удобрений путем пробного их высева на пленку или брезент с установкой ограждения из пленки (брезента). Для этого включают в работу машину на 1 мин. Собирают высеянные удобрения отдельно с правой и левой стороны от осевой линии машины и определяют равномерность и дозу внесения удобрений по формуле:

Масса удобрений, высеянных с правой и левой стороны машины, должна быть одинаковой. Это обеспечивает равномерность внесения удобрений.

Правильность установки машины на заданную норму внесения удобрений и равномерность высева проверяют затем в поле.

Для этого засыпают в машину взвешенное количество удобрений, разбрасывают по полю и замеряют площадь поля, на которой оно разбросано. Разделив массу удобрений на площадь поля, на которой оно разбросано, определяют фактическую дозу вносимых удобрений. При отклонении от заданной нормы производят регулировку.

Проверка правильности регулировки машин с центробежными распределяющими рабочими органами (тарелками).

Предлагаемый порядок проведения тестирования:

– выбрать по таблице удобрение, провести соответствующие установки на разбрасывателе;

– контрольную проверку проводить в сухой и безветренный день;

– в качестве испытательной площадки выбрать участок горизонтальный в обоих направлениях и равный трехкратной ширине рассеивания с обозначенными колеями и длиной примерно равной 60…70 м. Высота растений на участке должна быть не более 10 см, все три колеи должны быть параллельными друг другу. Полосы движения трактора не должны иметь выраженных ямок и холмиков;

– в соответствии с рисунком 5 в зонах перекрытия и в середине колеи поставить друг за другом лотки-уловители (расстояние 1 м);

АВ – рабочая ширина захвата разбрасывателя

Рисунок 5 – Схема контрольной проверки доз внесения минеральных

Удобрений машин с центробежными

распределяющими рабочими органами

– лотки-уловители установить в

горизонтальном положении;

– перед тестированием

проконтролировать комплектность и состояние органов распределения удобрений

(тарелки, туконаправители). В случае износа или повреждения тарелок последнее заменить;

– произвести пробный запуск,

отрегулировать заслонки дозирующего механизма и зафиксировать. Если количество

удобрений в лотке-уловителе должно быть увеличено, то повторяется повторный проход;

– проехать все три полосы. При

этом привод питающего конвейера и ВОМ следует включать примерно за 10 м до лотков-уловителей, а выключать примерно через 30 м за ними. Если количества

удобрений в лотках-уловителях мало, то следует повторить проезды;

– содержимое соседних

лотков-уловителей по ходутрактора смешать и засыпать в контрольную емкость с

пометкой (слева по ходу, центр колеи, справа по ходу), а потом взвесить или измерить объем, начиная

слевой позиции. Качество горизонтального распределения рассеиваемого удобрения

легко оценить по весу или объему удобрений.

При тестировании возможны следующие

результаты:

– Вариант А. Во всех контрольных

емкостях вес или объем удобрений равный (допустимое отклонение 4…10 %).

Установки сделаны правильно.

– Вариант Б. Распределение

удобрений несимметрично (по возрастающей – слева направо или справа налево).

Следует проверить установку заслонок дозирующего устройства и крыльчаток метателей

слева и справа. Проконтролировать состояние колеи и наличие бокового ветра.

– Вариант В. Увеличенное

количество удобрений в зонах перекрытия. Для того чтобы уменьшить количество

удобрений в зоне перекрытия, направляющую крыльчатки, указанную в таблице второй,

установить в более низкое положение (в сторону меньших цифр) таблица 4.

Таблица 4 – Пример установки положения

крыльчатки «до» и «после» при увеличенном количестве удобрений в зонах перекрытия

|

Проверенное значение установки |

Е4 – С2 |

|

Новые значения установки |

Е4 – С1 |

– Вариант Г. Недостаточно

удобрений в зонах перекрытия. Для того чтобы уменьшить количество удобрений в

зоне тракторной колеи, направляющую крыльчатки, указанную в таблице второй,

установить в более высокое положение (в сторону больших цифр) таблица 5.

Таблица 5 – Пример установки положения крыльчатки «до» и «после» при

недостаточном количестве удобрений в зонах перекрытия

|

Проверенное значение установки |

Е4 – С2 |

|

Новые значения установки |

Е4 – С3 |

В случае если коррекция угла второй

направляющей недостаточна, следует увеличить длину лопасти на этой направляющей.

Пример: СЗ=>D3.

С увеличением длины лопатки количество

удобрений, рассеиваемых в зону перекрытия колес, увеличивается за счет уменьшения в средней полосе.

Если полоса рассеиваемого удобрения

значительно отличается от заданной, следует изменить позицию направляющей метателя, приведенную в таблице первой, в меньшую или большую сторону в

соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 – Пример установки направляющей метателя «до» и «после» при отличии полосы рассеиваемого удобрения от заданной (табличной)

|

При данных установках ширина полосы велика |

Е5 – С2 (24 м) |

|

Новые значения при которых ширина полосы соответствует табличному значению |

Е4 – С2 (21 м) |

Прицепы-разбрасыватели твердых органических удобрений разных марок имеют одинаковую принципиальную схему. Удобрение, находящееся в кузове, после включения ВОМ трактора транспортёрами подается к разбрасывающему рабочему органу. Нижний барабан разбрасывающего устройства измельчает массу и подает ее на верхний барабан, который и производит разбрасывание.

Привод транспортера и разбрасывающего устройства осуществляется от ВОМ трактора через редуктор и кривошипный механизм, через редукторы и сменные звездочки, установленные на валах привода транспортера или с помощью гидропривода с регулятором расхода (у современных разбрасывателей).

Регулирование доз внесения удобрений осуществляется изменением скорости перемещения транспортера и скорости движения агрегата по полю.

Дозу внесения жидких органических удобрений регулируют при помощи сменных дозирующих насадок и изменением скорости движения машины по полю.

При подготовке машины МТТ-9 (рисунок 6) к работе необходимо произвести внешний осмотр и проверку крепления всех составных частей.

Рисунок 6 – Машина МТТ-9

Особое внимание следует обратить на крепление ходовой системы, колес, сцепной петли, дышла, редуктора, трансмиссии разбрасывателя. Ослабленные соединения необходимо подтянуть. Проверить и при необходимости довести давление в шинах до 0,32 МПа; установить электрооборудование; проверить тормозную систему трактора и разбрасывателя; подсоединить гидропривод машины к гидросистеме трактора; открыть крышки ступиц колес и убедиться в наличии смазки; проверить наличие масла в редукторе; произвести смазку машины согласно схеме смазки; проверить натяжение цепей транспортера и при необходимости их отрегулировать; убедиться в достаточном количестве масла в гидробаке трактора; произвести соединение машины с трактором- соединить карданный вал машины с ВОМ трактора; проверить работоспособность всех механизмов в течение 5 мин на холостых оборотах двигателя и при необходимости долить масло в гидробак трактора.

Перед загрузкой машины необходимо также произвести её установку на заданную норму внесения твердых органических удобрений Скорость движения транспортера устанавливают в зависимости от необходимой дозы внесения органических удобрений с помощью регулятора расхода (таблица 7). Данные таблицы 7 являются ориентировочными и действительны при номинальной производительности гидравлического насоса трактора (60…65 л/мин)

Таблица 7 – Установка МТТ-9 на заданную дозу внесения твердых органических удобрений

|

Параметры |

Значения параметров доз, т/га |

|||||

|

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

|

|

Скорость агрегата, км/ч |

11,9 |

8,6 |

8,6 |

8,6 |

6,9 |

5,5 |

|

Передача трактора |

ΙΙ* |

Ιv* |

Ιv * |

Ιv* |

ΙΙΙ * |

ΙΙ* |

|

Частота вращения вед. вала с-1(мин -1) |

0,023 (1,35) |

0,033 (1,96) |

0,049 (2,93) |

0,065 (3,91) |

0,065 (3,91) |

0,065 (3,91) |

|

Скорость транспортера, м/с |

0,010 |

0,014 |

0,029 |

0,029 |

0,029 |

0,029 |

|

Число оборотов лимба регулятора от правого крайнего (открытого) положения |

2,1 |

1,9 |

1,6 |

0 |

0 |

0 |

|

Время разгрузки, с |

455 |

321 |

209 |

155 |

155 |

155 |

* При включении понижающего редуктора трактора

На машинах с механическим приводом транспортера устанавливаются дозы 20, 30, 40, 50, 60 т/га при тех же скоростях агрегата.

Перед выездом в поле необходимо определить на автомобильных весах массу пустого разбрасывателя. Затем после загрузки его навозом или другим органическим удобрением следует найти массу загруженного разбрасывателя. По разности полученных масс вычисляют массу загруженного удобрения.

При работе агрегата в поле проверяют соответствие фактической дозы внесения удобрений заданной норме после полного опорожнения кузова. Для этого замеряют площадь участка, на котором разбросано органическое удобрение. Разделив массу загруженного в кузов удобрения на площадь поля, на котором оно разбросано, определяют фактическую дозу внесенных удобрений. При отклонении от заданной нормы более чем на 5 % установку изменяют и делают повторную проверку.

Неравномерность разбрасывания органических удобрений по площади поля оценивают визуально. Смежные проходы агрегата должны выполняться с небольшими перекрытиями (1,0…1,5 м).

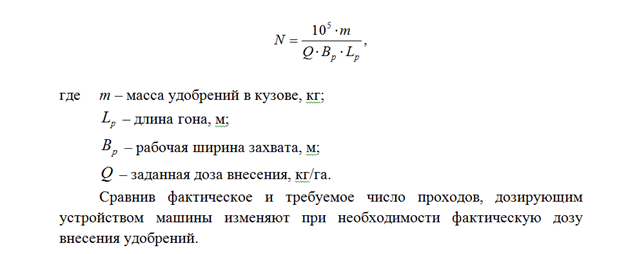

В течение дня норму внесения удобрений контролируют дополнительно и по количеству проходов N на поле с одной заправкой. Его определяют по формуле:

ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ

В почвенно-климатических условиях Республики Беларусь, характеризующихся преобладающим наличием легких супесчаных и песчаных почв, первыми и важнейшими весенними операциями обработки почвы являются закрытие влаги и боронование посевов озимых зерновых. Весной после схода снега пахотный слой насыщается влагой. Однако в солнечные и ветреные дни верхний слой почвы уплотняется, и под действием капиллярных сил через него происходит интенсивное испарение почвенной влаги. В результате среднесуточные потери почвенной влаги могут достигать 3–5 мм.

Простым и достаточно эффективным приемом предотвращения сильного испарения почвенной влаги на вспаханной зяби является боронование или мелкая культивация на глубину 5-7 см. Проводить данную технологическую операцию следует поперек вспашки. Отказ от проведения закрытия влаги может допускаться только в первые 4–5 дней после созревания почвы на полях, где будет проводиться сев самых ранних яровых культур (овес, зернобобовые). При проведении сева в более поздние сроки закрытие влаги должно быть обязательным агроприемом, т. к. при отказе от этой технологической операции имеют место большие потери влаги. Исследования показали, что эти потери влаги весной из необработанной почвы за первые 3 дня составляют в среднем 3,7 %, за пять дней – 5,4 %, девять дней – 8 % и более. Ранневесеннее боронование или культивация с целью закрытия влаги существенно уменьшает эти потери. Считается, что каждый опережающий день с ранневесенней обработкой почвы под посев яровых зерновых культур сохраняет влагу, равновеликую небольшому дождю. Это оказывает положительное влияние на рост и развитие культурных растений и урожайность.

Для выполнения приема закрытия влаги в республике имеется вся необходимая техника. Освоено производство целой гаммы широкозахватных культиваторов: КПС-6М, КП-9 (ДП «Щучинский ремзавод») (рисунок 1); КПМ-10, КПМ-12, КПМ-14, КПМ-16 (ПООО «Техмаш») (рисунок 2).

Рисунок 1 – Культиватор КП-9 (ДП «Щучинский ремзавод»)

Прием закрытия влаги является необходимым и в системе ухода за озимыми зерновыми. В солнечные дни посевы быстро теряют влагу, почва растрескивается, повреждается корневая система. Все это ведет к снижению урожая. Чтобы избежать этого, необходимо проводить ранневесеннее боронование посевов озимых зерновых. В результате разрыхления верхнего слоя уменьшаются потери влаги, уничтожаются розетки перезимовавших сорняков, растения очищаются от плесени, усиливается микробиологический процесс в почве. По многолетним данным исследований сельскохозяйст-венных институтов стран СНГ, весеннее боронование посевов озимых зерновых способствовало повышению урожая на 1,9.. .3,0 ц/га, при этом снижалась засоренность посевов на 20…44 %.

Особенно эффективно боронование посевов озимых зерновых при майско-июньской засухе, что объясняется лучшим сохранением влаги в почве благодаря этому агротехническому приему.

Для качественного и высокоэффективного выполнения боронования посевов озимых зерновых в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработаны специальные бороновально-прополочные агрегаты АБ-6, АБ-9 (рисунок 3), АБ-12, производство которых освоено в ОАО «Ляховичский райагросервис». Они выполнены навесными, складывающимися, оборудованы пружинными зубьями и механизмами регулировки угла наклона их к почве, что позволяет установить наиболее благоприятный режим воздействия на почву в зависимости от ее типа и состояния, а также вида выполняемых работ.

Вторыми важнейшими приемами ухода за озимыми являются приемы уплотнения посевов при их изреженности или полного пересева посевов при их полной гибели в зимний период.

Первые полевые работы проводятся при повышенной влажности почвы, когда она сильно подвержена уплотнению. В результате при движении ходовых колес почва под ними уплотняется на глубину 50–60 см и более. При этом на глубине 20–30 см она может иметь плотность 1,4–1,5 г/см3, то есть близкую к критической – 1,6–1,7 г/см3, в которой уже не распространяются корневые волоски растений.

Учитывая, что глубина предпосевной обработки под яровые зерновые культуры не превышает 8–10 см, нижняя часть пахотного слоя (10–30 см) остается уплотненной в течение всей вегетации культуры. Все это ведет к снижению урожая возделываемых культур на 5–15 % и более. При этом, как показывают данные полевых опытов, процесс снижения эффективного плодородия почвы под воздействием ходовых систем колесных тракторов носит кумулятивный характер. Депрессия урожайности на уплотненных почвах возрастает из года в год.

Таким образом, при выполнении весенних обработок почвы следует соблюдать ряд важнейших условий:

— не начинать работы слишком рано, когда еще избыточно влажная почва и могут образовываться глыбы и глубокая колея от прохода машин;

— не вносить фосфорно-калийные удобрения тяжелыми агрегатами в весенний период, более эффективно это можно сделать осенью на зябь;

— для увеличения опорной поверхности снижать давление в колесах трактора до значений 1–1,1 г/см;

— использовать тяжелые тракторы мощностью 200–350 л.с. и более только со сдвоенными колесами.

По данным полевых опытов, использование на севе трактора К-700 со сдвоенными колесами приводило к повышению урожая ячменя на 12,9 % по сравнению с применением трактора К-700 без сдвоенных колес.

Предпосевная обработка легких и средних по механическому составу почв должна проводиться на глубину, близкую к глубине заделки семян. Она была бы идеальной под посев яровых зерновых, если бы осенью почва была заправлена удобрениями, вспахана в агротехнические сроки и проведена полупаровая обработка (хотя бы одна культивация), а весной – предпосевная обработка за один проход агрегата на глубину 5–6 см, близкую к глубине заделки семян. В таком случае верхний слой почвы был бы максимально очищен от сорняков и сохранена капиллярная влага. Такая система обработки почвы особенно важна для южных районов республики, где легкие супесчаные, песчаные, пылевато-глеевые и торфяные почвы составляют до

80 % пашни. Глубокое весеннее рыхление этих почв приводит к потере влаги, особенно в засушливые годы, к развитию эрозионных процессов, снижению урожая.

На полях, где с осени проведена качественная зяблевая вспашка, заделаны развальные борозды и внесены фосфорно-калийные удобрения, весной после закрытия влаги и внесения азотных туков для предпосевной обработки почвы можно использовать комбинированные почвообрабаты-вающие агрегаты типа АКШ, применение которых позволяет уменьшить расход топлива на 4–7 кг/га по сравнению с однооперационными почвообрабатывающими орудиями (рисунки 4, 5).

Еще более эффективно эти технологические процессы можно выпол-нить новыми комбинированными агрегатами для минимальной обработки почвы АБТ-4; АКМ-4; АКМ-6, а также агрегатом почвообрабатывающим многофункциональным АПМ-6. Агрегаты оборудованы двумя рядами дисков, двумя рядами катков, то есть обладают свойствами дисковых борон и чизельных культиваторов. В результате агрегаты способны за один проход по полю качественно выполнять рыхление почвы на глубину 6–16 см, ее выравнивание и прикатывание. Агрегаты АКМ-4 и АКМ-6 (рисунок 6) освоены в производстве ОАО «Гидросельмаш», г. Пинск, а АПМ-6 (рисунок 7) – в ОАО «Бобруйсксельмаш».

При некачественной зяблевой вспашке и весеннем внесении полного минерального удобрения для его заделки следует провести культивацию с боронованием и только затем финишную предпосевную обработку почвы. Использовать почвообрабатывающие агрегаты типа АКШ следует, прежде всего, на тех полях, где планируется возделывать мелкосеменные культуры или подсевать многолетние травы. В очень влажные годы, когда из-за избытка осадков верхний слой почвы сильно переувлажнен, от обработки АКШ следует отказаться и ограничиться традиционной культивацией с боронованием в два следа. АКШ целесообразно применять на участках, где осенью проводили запашку многолетних трав длительного срока пользования. При весенней культивации таких полей на поверхность почвы извлекается очень много неразложившейся дернины, которая затрудняет сев и первоначальное развитие растений. Наиболее рациональным в этом случае является проведение закрытия влаги и заделки удобрений с помощью зубовых борон с последующим использованием АКШ, отрегулировав его на глубину 4–5 см.

При отсутствии в хозяйствах комбинированных агрегатов для обработки почвы подготовку ее к севу обычно проводят с помощью культиваторов с боронами. Эту технологическую операцию наиболее целесообразно проводить широкозахватными культиваторами КШП-10 (рисунок 8), КУМ-14, КП-10 и др., что дает возможность сократить затраты рабочего времени на предпосевную обработку почвы на 20–25 % по сравнению с культиваторами с меньшей рабочей шириной. Глубина предпосевной культивации не должна превышать 5–7 см, т. к. более глубокая обработка приводит к необоснованному перерасходу ГСМ и способствует некоторому увеличению засоренности посевов в результате извлечения жизнеспособных семян сорняков на поверхность почвы из нижних ее слоев.

Актуальным вопросом является использование в системе весенней обработки почвы чизельных культиваторов. На полях, где осенью была проведена некачественная зяблевая вспашка, подготовку почвы к севу следует проводить преимущественно этими агрегатами. При недостатке в хозяйствах почвообрабатывающих орудий за счет рационального использования чизельных культиваторов можно существенно ускорить проведение предпосевной обработки почвы. К таким орудиям относятся культиваторы серии КГП, которые комплектуются долотом шириной 80 мм и стрельчатой лапой шириной 350 мм (рисунок 9).

Такие универсальные четырехрядные агрегаты предназначены для обработки стерни, заделки органических удобрений, глубокого рыхления до 35 см, предпосевной подготовки почвы. При весенней обработке почвы чизельными культиваторами не следует допускать их чрезмерного заглубления. Для предотвращения этого их необходимо отрегулировать на глубину обработки 8–10 см. Необходимо иметь в виду, что прикатывание почвы улучшает условия для прорастания семян не только культурных, но и сорных растений. Поэтому на полях, где весной проводилась обработка почвы с помощью АКШ или использовались катки, обычно отмечается тенденция к увеличению засоренности посевов. На таких полях необходимо особенно тщательно планировать систему мероприятий по уничтожению сорняков, предусматривая здесь применение в оптимальные сроки высокоэффективных гербицидов.

В наибольшей степени требованиям ресурсосберегающего земледелия отвечает весенняя обработка почвы, проводимая высокопроизводительными комбинированными почвообрабатывающе-посевными агрегатами, которые дают возможность за один проход по полю выполнить все операции предпосевной обработки почвы и сев. Это позволяет сократить расход топлива почти в 2 раза, уменьшить уплотнение почвы ходовыми системами агрегатов, а также дает возможность повысить запас влаги в ней из-за ликвидации разрыва между обработкой и севом. Все это способствует повышению урожайности возделываемых культур. В большинстве хозяйств республики комбиниро-ванные почвообрабатывающе-посевные агрегаты используются в основном после вспашки и безотвальной обработки. При совмещении операций предпосевной обработки почвы и сева в хозяйствах республики приме-няются агрегаты АПП-6АБ, АППМ-4, АППМ-6 ОАО «БЭМЗ»; АППА-6 ОАО «Бобруйсксельмаш»; АПП-6Г, АПП-6Д ОАО «Лидагропроммаш»; АКПД-6Р ОАО «Витебский мотороремонтный завод» и др., а также анало-гичные зарубежные агрегаты. Использование современных комбинирован-ных почвообрабатывающе-посевных агрегатов существенно расширяет воз-можности для своевременной и качественной обработки почвы. В то же время следует иметь в виду, что при применении этих машин на фоне отвальной вспашки очень важно правильно выбирать тип рабочих органов, учитывая при этом почвенные условия. На песчаных, супесчаных, легкосуглинистых почвах для предотвращения эрозионных процессов необходимо использовать комбинированные агрегаты с пассивными рабочими органами, а на тяжелых суглинистых и глинистых – с активными.

Применительно к почвенным условиям Беларуси в парке почвообраба-тывающей техники машины с пассивными рабочими органами должны составлять не мeнee 70 %, а с активными – до 30 %. Важно не допускать чрезмерного заглубления рабочих органов этих агрегатов при севе по ранее обработанной почве, т. к. увеличение глубины предпосевной обработки почвы до 8–10 см снижает урожайность зерновых на 9–10 % и более даже при оптимальной глубине посева 3–4 см. В отличие от яровых, озимые культуры вынуждены переносить неблагоприятные условия перезимовки, что определяет особенности технологии их возделывания. Ко времени сева озимых в пахотном слое необходимо иметь достаточное количество влаги и подвижных форм питательных веществ. Обработкой требуется создать оптимальную плотность почвы (1,1–1,2 г/см3), а также благоприятные условия для нормального развития растений в осенний период и хорошей их перезимовки. Перед проведением сева почва верхней части пахотного слоя должна быть тщательно выровненной, а во избежание застаивания воды – мелкокомковатой. Предпосевную обработку почвы под озимые культуры следует проводить в день сева комбинированными агрегатами или совмещать ее с севом с помощью комбинированных почвообрабатывающе-посевных агрегатов. Соблюдение указанных выше требований к проведению предпосевной обработки почвы позволит провести ее в сжатые сроки, что обеспечит соблюдение оптимальных сроков сева возделываемых культур и будет способствовать формированию высокой урожайности.

ПОСЕВ

Качество сева зависит от соблюдения главных требований к срокам его проведения, нормам высева и равномерности заделки семян по глубине и площади поля.

Для каждой почвенно-климатической зоны, на основании многолетних наблюдений установлены оптимальные сроки сева, которые зависят от биологических особенностей культуры, почвенных и погодных условий. Начало и продолжительность работ устанавливает агроном, принимая во внимание оптимальные агротехнические сроки сева культуры, состояние почвы и количество посевных агрегатов в хозяйстве. Норма высева семян зависит от сорта, всхожести семян, почвенно-климатических условий, сроков и способов посева. Максимальное отклонение от заданной нормы высева семян в отдельных сошниках допускается ± 3 % для механических и ± 5…6 % – для пневматических сеялок.

Глубина заделки семян зависит от срока посева, влажности и механического состава почвы. На тяжёлых дерново-подзолистых почвах рекомендуется заделывать семена зерновых на глубину 2…3 см, на средних суглинистых и торфяных – 3…4, на лёгких супесчаных почвах – 4…5 см. Наличие незаделанных семян на поверхности почвы не допускается. Количество семян, заделанных на заданную глубину и в двух смежных с ней 10-миллиметровых горизонтах, должно быть не менее 80 %. Отклонение ширины стыковых междурядий двух смежных проходов не должно превышать ± 5 см. Поворотные полосы засевают сразу после окончания сева с той же нормой высева, что и основное поле. В связи с тем, что полосы подвергаются значительному уплотнению колёсами агрегатов, их необходимо предварительно прорыхлить, а потом засевать. Огрехи и пересевы не допускаются.

Весенний сев в республике в основном проводится совмещенно с одновременной предпосевной обработкой почвообрабатывающе-посевными агрегатами, основными из которых будут АППМ-6 (рисунок 1), АПП-6АБ производства ОАО «Брестский электромеханический завод», АПП-6А, АПП-6П, АПП-6Д (рисунок 2) производства ОАО «Лидагропроммаш», АКПД-6Р «ОАО Витебский мотороремонтный завод», АППА-6-02, АППА-6 производства ОАО «Бобруйсксельмаш», а также раздельно сеялками СПУ-6, С-9 с предварительной подготовкой почвы агрегатами АКШ.

Качественно новыми техническими решениями являются высокопроиз-водительная сеялка С-9, освоенная в производстве ОАО «Брестский электромеханический завод», и агрегаты почвообрабатывающе-посевные АППА-6, освоенные в производстве ОАО «Бобруйсксельмаш».

Сеялка С-9 (рисунок 3) предназначена для рядового посева семян зерновых колосовых, среднесеменных зернобобовых (горох, люпин), трав и других, аналогичных им по размерам, норме высева и глубине заделки семян, культур.

Агрегатируется с тракторами тягового класса 5 («Беларус 3522» и аналогичными импортными).

Отличительные особенности: может применяться как в отвальной, так и безотвальной системах обработки почвы; равномерно распределяет вес по всей ширине захвата (независимо от заполнения бункера), благодаря чему давление на сошник составляет 160 кг. Благодаря ширине захвата 9 м, имеет высокую производительность – 7,2…13,5 гектара за 1 час основного времени. Объем бункера – 6000 л.

В РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» разработаны и освоены в производстве ОАО «Бобруйсксельмаш» четыре мо-дификации почвообрабатывающе-посевных агрегатов: АППА-6, АППА-6-01, АППА-6-02 и АППА-6-03 (рисунок 4).

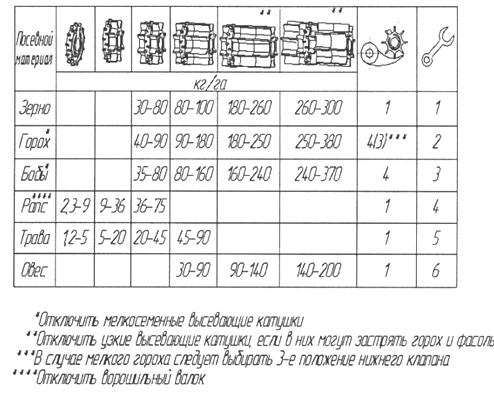

Настройка сеялок СПУ, С-9 и агрегатов АППМ-6 на норму высева должна производиться с учетом размера высеваемых семян, т.е. семян стандартного размера (от 4 до 10 мм) или мелких (от 1,5 до 4 мм).

Настройка сеялок СПУ, С-9 и агрегатов АППМ-6 на норму высева должна производиться с учетом размера высеваемых семян, т.е. семян стандартного размера (от 4 до 10 мм) или мелких (от 1,5 до 4 мм).

При установке нормы высева мелкосеменных культур необходимо выполнить последовательно следующие операции:

– заслонку на выходном патрубке вентилятора установить в положение «Закрыто»;

– подвижную шестерню на высевающих аппаратах вывести и перевести в положение «М» (метка на корпусе дозатора);

– задвижку, закрывающую желобки основной катушки, установить по шкале на значение «О» (только при пустом бункере);

– запорную ручку перевести в положение «М» (метка на шпинделе дозатора);

– по таблице (рисунок 5) или по аналогичной таблице, которая находится на боковой стенке бункера, выбрать ориентировочную норму высева и необходимую длину рабочей части катушки; установить по шкале необходимую длину рабочей части катушки (задвижка перемещается в пределах от 0 до 25 мм);

– снять приводной вал (кардан) и установить вместо него приводную рукоятку;

– снять патрубок под инъекторным шлюзом и поставить под отверстие емкость для сбора семян;

– для заполнения дозатора семенами приводной рукояткой сделать 3…5 оборотов в направлении стрелки (нанесена на корпусе дозатора);

– собранные семена высыпать из емкости;

– установить емкость под отверстием шлюза и сделать 85 оборотов приводной рукояткой, что соответствует посеву на площади 0,1 га;

– определить массу семян в емкости;

– скорректировать получаемую норму высева с требуемой.

При установке нормы высева семян стандартного размера (зерновые, зернобобовые) последовательность операций такая же, как и для мелкосеменных культур, но с глубокожелобчатой катушкой.

Для образования технологической колеи на выходных патрубках распределителя расположены электромагнитные клапаны, перекрывающие семяпроводы. Установка клапанов на те или иные семяпроводы производится в зависимости от комплекса машин, применяемых для ухода за посевами.

Прекращение подачи семян в сошники и формирование колеи на требуемую ширину засеваемой площади происходит в автоматическом режиме. Параметры колеи задаются на пульте контроля управления.

Необходимо отметить, что конструкция распределителя семян, установленного на агрегате АППМ-6, позволяет производить в начале поля сев с половиной ширины захвата агрегата. Поскольку при севе с половиной ширины захвата количество посевного материала не уменьшается, то нужно провести регулировку дозирующего аппарата, например, включить микродозирование. При этом данный проход не должен учитываться при счете шага технологической колеи.

Глубина заделки семян на сеялках СПУ устанавливается путем изменения усилия натяжения пружин, прижимающих сошники к поверхности поля. Изменение натяжения пружин может производиться как для каждого сошника индивидуально (для выравнивания глубины заделки между сошниками) путем переустановки цепочки на крючке поводка сошника, так и групповое (12 сошников) винтовым механизмом.

Глубина заделки семян на агрегатах АППМ-6 регулируется с помощью распорок на гидроцилиндрах ходовой части. При этом максимальной глубина заделки семян будет при работе агрегата без распорок. Она определяется в полевых условиях. После определения максимальной глубины можно установить требуемую глубину заделки семян. Например, с учетом того, что каждая распорка уменьшает глубину на 0,5 см, для установления требуемой заделки 3 см (при максимальной – 9 см) потребуется 12 распорок.

При установке требуемой нормы высева агрегатами АПП-6Д и АКПД-6Р необходимо выполнить следующие операции:

– в зависимости от высеваемой культуры и требуемой нормы высева включить необходимые катушки на всех секциях высевающего аппарата в соответствии с таблицей высева (рисунок 6), которая закреплена на бункере;

– установить в зависимости от высеваемой культуры в соответствующее положение донные заслонки высевающего аппарата;

– после установки высевающих катушек и донных заслонок осуществляется путем соответствующих настроек на пульте установка нормы высева.

Одной из важнейших операций при установке нормы высева является калибровка. Она производится следующим образом:

– выбирается тип семян;

– вводится требуемое значение нормы высева;

– устанавливается калибровочный ящик и запускается заполнение высевающих катушек;

– при необходимости производится корректировка времени заполнения калибровочного ящика;

– запускается заполнение калибровочного ящика. При этом происходит обратный отсчет времени, а в окне «число импульсов» происходит суммирование подсчитанных импульсов электродвигателя;

– когда приводной электродвигатель остановится, необходимо взвесить калиброванное количество семян, а результат измерения в граммах ввести в окно «масса семян»;

– далее вычисляются результат калибровки (г/имп) и возможные значения минимальной и максимальной рабочей скорости сеялки, при которых будет соблюдаться норма высева.

Если рассчитанный диапазон допустимых скоростей содержит слишком высокие значения, то необходимо отключить от работы одну высевающую катушку или более и провести повторную калибровку. Если диапазон содержит слишком низкие значения, то необходимо включить в работу одну высевающую катушку или более и провести повторную калибровку. Оптимальный диапазон скоростей достигается в том случае, если верхнее значение превышает требуемую скорость приблизительно на 25 %. Например, требуемая рабочая скорость составляет 12 км/ч, а максимальная – 15 км/ч.

Неприемлемый диапазон допустимых скоростей может быть и тогда, когда неправильно выставлен диапазон минимальных и максимальных оборотов электродвигателя высевного вала.

При проведении калибровки для каждого типа семян и каждой конфигурации высевающих катушек время заполнения ящика должно выбираться таким образом, чтобы по его истечении ящик был заполнен не менее чем на три четверти и ни в коем случае не был переполнен. Иначе результат калибровки будет неверен.

Глубина заделки семян на агрегатах АПП-6 регулируется посредством изменения длины верхних рычагов параллелограммной подвески. При регулировке необходимо обращать внимание на то, чтобы оба рычага были отрегулированы на одинаковую величину. При этом происходит наклон сошникового бруса, в результате чего сошник либо заглубляется относительно уплотняющего катка, либо выглубляется. Если требуется централизованно увеличить давление сошников, то это выполняется с помощью гидравлической системы подъема и опускания сошникового бруса. Необходимое давление сошников устанавливается путем регулирования перепускного клапана.

При регулировке глубины заделки семян следует обращать внимание на то, чтобы как при минимальном, так и при максимальном давлении сошников на почву они всегда имели возможность перемещаться вверх и вниз до 10 см. Если это не так, то необходимо увеличить или уменьшить предварительное натяжение всех пружин сошников. При этом рычаги параллелограммной подвески каждого сошника в рабочем положении должны располагаться горизонтально.

На агрегате АППА-6-02 и его модификациях норма высева семян устанавливается в соответствии с диаграммой (закреплена на бункере) путем изменения длины рабочей части катушки с помощью маховичка. Вследствие того, что семена одной и той же культуры могут иметь различные механические характеристики, диаграммой, как и таблицами для настройки вышеуказанных агрегатов, можно пользоваться только для получения ориентировочных данных. Для точной установки требуемой нормы высева необходимо произвести пробный высев. Для этого следует перевести лотки дозирующих устройств (8 шт.) в положение для отбора пробы и установить под них пробоотборник. Далее заполнить бункер семенами и отключить муфту привода дозаторов. С помощью рукоятки путем предварительного прокручивания катушек заполнить семенами приемные камеры дозаторов. После заполнения камер опорожнить пробоотборник и снова установить его на место. Определение нормы высева дозаторами семян производится из расчета посева агрегатом 0,1 га. При этом рукояткой необходимо совершить 48 оборотов, и, взвесив массу семян в пробоотборнике, определить норму высева. При необходимости скорректировать норму высева с требуемой.

Для установления требуемой нормы высева удобрений необходимо подобрать по таблице, прикрепленной на бункере, соответствующее передаточное отношение на привод туковысевающих дозаторов путем взаимной перестановки шестерен. Кроме этого, на агрегате в комплекте имеется дополнительная пара шестерен. Пробный высев производится аналогично описанному.

Регулировка глубины заделки семян и удобрений осуществляется так же, как и для агрегатов АПП-6.

Для стабильного транспортирования посевного материала от высевающих аппаратов к сошникам должна обеспечиваться постоянная частота вращения рабочего колеса вентилятора. Для агрегатов АППМ-6 она составляет 4400 ± 50 об/мин, при этом расход масла – 40 л/мин. Для агрегатов АПП-6 и АППА-6 частота вращения должна составлять 3300…3500 об/мин при норме высева до 250 кг/га и 3500…3800 об/мин при норме высева более 250 кг/га, при этом расход масла, поступающего в гидромотор, – около 30 л/мин. Частота вращения контролируется на дисплее пульта управления.

Проверка и установка требуемой частоты вращения вентилятора производится следующим образом:

– маховичок управления золотником 4-й секции распределителя гидросистемы трактора повернуть по часовой стрелке в крайнее положение и отворачивать (50…60 градусов) в обратную сторону до обеспечения требуемой подачи масла;

– маховичок регулятора расхода на гидромоторе вентилятора повернуть до упора против часовой стрелки (нагнетательная магистраль к гидромотору открыта).

На агрегатах с целью контроля и управления их работой установлены датчики, которые должны быть отрегулированы на расстояние 2 мм от кольцевого индуктора с допуском ± 1 мм.

Регулировка глубины обработки почвообрабатывающей части агрегатов осуществляется, в зависимости от используемых агрегатов, следующим образом:

– агрегат АППМ-6 и его модификации. Регулировка дисковой бороны осуществляется с помощью длинного и короткого шпинделя и контролируется с помощью шкалы. Бороны обоих рядов можно настраивать независимо друг от друга. С целью улучшения качества обработки для большинства почвенных условий целесообразно устанавливать передний ряд секций дисковой бороны несколько глубже, чем задний;

– на агрегате АПП-6Д глубина обработки дисковыми рабочими органами изменяется в диапазоне от 2 до 12 см с помощью забивного штифта. Перестановка нижнего забивного штифта в более низкое отверстие соответствует большей глубине, а в более высокое отверстие – меньшей;

– агрегат АППА-6 и его модификация. При использовании на агрегате почвообрабатывающей части в виде вертикально-роторного культиватора глубина обработки почвы роторами зависит от положения концов ножей роторов относительно опорной поверхности катков, которые в рабочем положении агрегата являются несущими. При этом вертикальное перемещение катков на каждой секции осуществляется винтовым механизмом от 0 до 15 см и контролируется по шкале механизма. После регулировки катков в каждой секции производят регулировку боковых щитков, которые устанавливаются на уровне опорной поверхности катков.

Частота вращения роторов регулируется путем переключения двух передач на центральном редукторе. Оптимальная частота вращения роторов выбирается на каждом участке методом опробования в зависимости от типа почв, наличия растительных остатков, предшествующей обработки, а также скорости перемещения агрегата.

При использовании на агрегате почвообрабатывающей части в виде дисков, ножевидных борон или лаповых рабочих органов глубина обработки устанавливается путем опускания или подъема рамок с размещенными на них рабочими органами.

Оценку качества посева необходимо проводить следующими методами:

1) глубину заделки семян проверяют неоднократно в течение смены путем раскапывания рядков по ширине захвата сеялки с последующим разравниванием почвы и замером линейкой глубины расположения семян;

2) норму высева сеялки в поле проверяют методом контрольного прохода;

3) о ширине стыковых междурядий двух смежных проходов судят по расстоянию между зернами во вскрытых бороздках крайних сошников смежных проходов.

Все посевные агрегаты и сеялки должны иметь маркерные устройства и комплектоваться оборудованием для образования технологической колеи.

Учитывая высокие скорости движения, регулировку вылета левого и правого маркеров следует проводить с учетом прохождения маркерного следа по центру трактора.

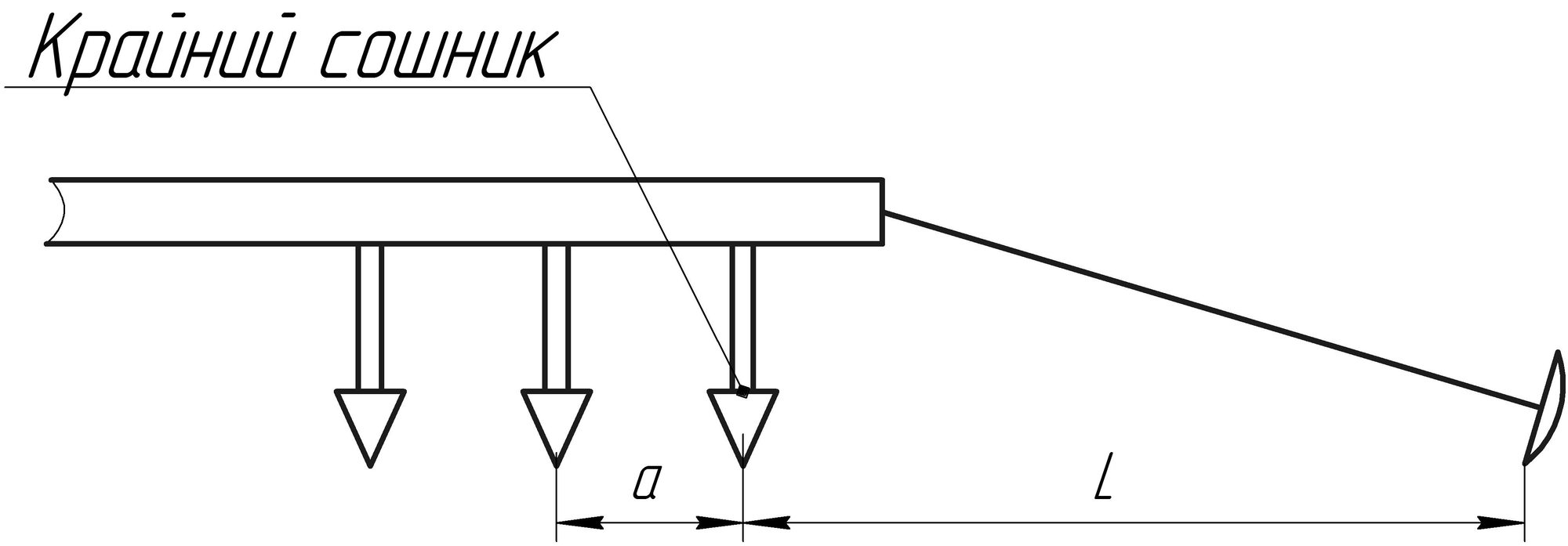

Вылет маркера определяется по формуле:

L=(B+a)/2

где B – рабочая ширина посевной машины, м;

a – ширина междурядья, м.

Для рабочей ширины посевной машины 6 м и междурядья 0,125 м длина вылета маркера составляет 3,0625 м. Для замера длины вылета маркеров посевную машину необходимо перевести в рабочее положение, а маркеры опустить.

Рассчитанную длину маркеров нужно замерять на земле, а не на плече маркера (рисунок 7). При этом замер левого маркера производится от середины крайнего левого сошника, а правого – от середины правого сошника.

Рисунок 7 – Установка длины вылета маркера

Поскольку вовремя движения тракторист

ориентируется серединой трактора по следу маркера, ему трудно выдерживать

точную стыковку полос. Для более точной ориентации на поле и комфортного

вождения можно рекомендовать GPS-навигаторы. Если

такая возможность отсутствует, на капоте трактора строго по центру необходимо

закрепить металлический пруток аналогично мушке прицела винтовки. Так будет

намного проще вести агрегат строго по маркерной линии, обеспечивая тем самым

стыковое междурядье.

Запрещается перевозить сеялки или

почвообрабатывающе-посевные агрегаты, заправленные семенами. Заправку нужно

производить только на поле. Во время этой операции необходимо следить за тем,

чтобы в бункер не попадали посторонние предметы, а гранулированные удобрения

были просеяны через сито с ячейкой 5…6 мм. Дозаправка посевных машин семенами и

удобрениями выполняется до полного опорожнения бункера.

Перед поворотом посевных машин сошники и

рыхлительные рабочие органы поднимают в транспортное положение. Поворот с

опущенными сошниками и рыхлительными рабочими органами вызывает деформации и

поломки деталей их навески. Кроме того, трактористы должны обязательно снижать

скорость. Задний ход сеялок и агрегатов с опущенными сошниками и рыхлительными

рабочими органами недопустим, поскольку приводит к поломкам.

Уважаемые специалисты агропромышленных

предприятий! Авторы изложенного материала будут благодарны за замечания и

предложения по совершенствованию технологий посева мелкосеменных и зерновых

культур.